6 aus über 3 Millionen

Foto: Stiftung Buchkunst

Foto: Stiftung Buchkunst

Zeitzeugen: Bücher des Verlegers Gottfried Bermann Fischer

Im Frühjahr 2023 konnte die Deutsche Nationalbibliothek sich mit den Erb*innen des Verlegers Gottfried Bermann Fischer über die Rückgabe und den anschließenden Rückkauf von 20 Publikationen einigen. Diese waren zuvor mit Hilfe der Provenienzforschung als NS-Raubgut identifiziert worden.

Gottfried Bermann Fischer (1897–1995) und seine Frau Brigitte Fischer (1905–1991) waren die Inhaber des von Samuel Fischer begründeten S. Fischer Verlags. In der Zeit des Nationalsozialismus als Juden verfolgt, übersiedelten sie 1935 mit ihren Töchtern nach Wien. Dort konnte Gottfried Bermann Fischer mit einigen Verlagsanteilen des S. Fischer Verlages einen neuen Verlag gründen.

Im März 1938, unmittelbar nach dem „Anschluss“ Österreichs, floh die Familie nach Schweden.

Umverteilung von Diebesgut

Gottfried Bermann Fischers in Wien zurückgelassene Privatbibliothek wurde noch 1938 beschlagnahmt und in die sogenannte Bücherverwertungsstelle Wien überführt. In dieser vom Reichspropagandaamt Wien eingerichteten Stelle wurden beschlagnahmte Buchbestände aus Privatbibliotheken, Buchhandlungen und Verlagen gesammelt und auf Bibliotheken des Deutschen Reichs umverteilt. Insgesamt 18 Publikationen aus Bermann Fischers Eigentum wurden aus der Bücherverwertungsstelle Wien an die Deutsche Bücherei Leipzig übersandt. Zwei weitere gelangten später als antiquarische Ankäufe in den Bestand der heutigen Deutschen Nationalbibliothek.

Stumme Zeugen ihrer Zeit

Bis heute zeugt das Exlibris von der Herkunft der Bände. Es zeigt zwei durch die Initialen G und B springende Pferde. Ebenso verweisen Widmungen an Gottfried und Brigitte („Tutti“) Bermann Fischer auf die Geschichte der Exemplare. Auch literatur- und verlagshistorisch ist das Konvolut von Interesse: Insbesondere die Privatdrucke geben Einblick in die Beziehungen des Verlegers zu seinen Autor*innen. Vereinzelt verweisen außerdem „Geheim“-Stempel an Werken von Exilautor*innen auf die historischen Zensurpraktiken der Deutschen Bücherei.

Dem Wunsch der Erb*innen entsprechend, sollen die Bände weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Das Ziel: Die wechselvolle Geschichte von Flucht, Beschlagnahme und Rückgabe transparent machen. Dazu sind die Bände nun in Buchschachteln verpackt, auf deren Innenseite ein Exlibris der DNB über Gottfried Bermann Fischers Biografie und die Provenienz der Bände informiert.

Protestplakate iranischer Frauen

Als Mahsa Amini, eine 22-jährige Kurdin, drei Tage nach ihrer Festnahme im Herbst 2022 starb, brachen im ganzen Iran und in vielen Teilen der Welt Proteste aus. #WomanLifeFreedom ist zum Schlachtruf der Bewegung geworden. Die Organisation Iranian Women of Graphic Design flankiert die Protestbewegung durch die Sammlung von Plakaten iranischer Designerinnen, verschafft dem Protest internationale Sichtbarkeit und unterstützt die Demonstrierenden in ihrem Mut.

Gegründet wurde die Plattform im Herbst 2020, um der geringen Sichtbarkeit und Repräsentation von Grafikdesignerinnen im staatlich regulierten Kultursektor des Iran etwas entgegenzusetzen. Die Idee entstand, nachdem in Teheran ein Buch mit dem Titel „100 Years of Iranian Graphic Design History“ veröffentlicht wurde, das Werke von 100 Designern enthielt – darunter nur fünf Frauen. Nach dem Tod von Mahsa Amini wurde die Plattform mit Arbeiten überschwemmt, die die #WomanLifeFreedom-Bewegung unterstützten.

Je mehr Protestplakate veröffentlicht wurden, desto größer wurde auch die internationale Aufmerksamkeit, sodass die Initiative inzwischen zu einer weltweiten Social-Media-Bewegung geworden ist, die auch Protestplakate von internationalen Designer*innen zum Thema Frauenrechte integriert: Mittlerweile sind es mehr als 700 Arbeiten von über 150 internationalen Grafiker*innen.

„Frau, Leben, Freiheit"

Welche Themen stehen im Zentrum der Protestplakate? Auf vielen Grafiken sind Frauen abgebildet, die sich die Haare abschneiden – nach persischer Tradition ein Symbol von Protest und Trauer. Ein anderes Motiv ist das brennende Kopftuch: Viele Frauen haben im Kontext der aktuellen Proteste ihre Kopftücher abgenommen und auf der Straße verbrannt, um sich symbolisch von der Unterdrückung durch eine patriarchalische islamische Regierung zu befreien.

Auf fast allen Plakaten ist der Slogan „Frau, Leben, Freiheit“ zu sehen, der erstmals von kurdischen Frauen verwendet wurde, die gegen den Islamischen Staat kämpfen. Die Plakate bestechen insgesamt durch ein hohes Maß an grafischer Wirksamkeit, innovative Gestaltungen und Aktualität des Designs.

Das DBSM hat zum Frauentag 2023 eine Kabinettausstellung mit den Plakaten gezeigt und die Plakate – digital und analog – in den Bestand übernommen.

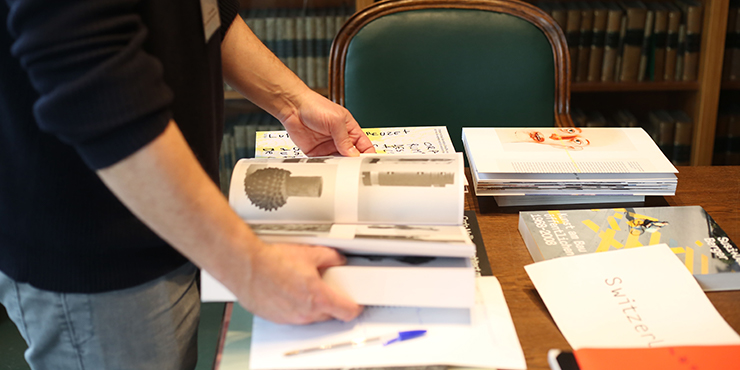

Die schönsten Bücher: die Stiftung Buchkunst im Buchmuseum

„Schönste deutsche Bücher“ und „Schönste Bücher aus aller Welt“: Seit 1963 lobt die Stiftung Buchkunst zwei Wettbewerbe aus. Deren Einsendungen gehen Jahr für Jahr in den Bestand des Deutschen Buch- und Schriftmuseums (DBSM) ein. Das sind jedes Jahr ca. 600 Titel – eine schier unerschöpfliche Wissensressource rund um das Thema Buch, national und international.

Auch die Vorgängerinstitutionen der Stiftung haben seit Gründung der Deutschen Buchkunststiftung in den 1920er ihre Bestände an das Museum übereignet. Damit liegen fast 100 Jahre Buchgestaltung, Buchkunst und Schriftdesign, qualifiziert jeweils durch eine Fachjury, in den Magazinen des DBSM. Im Jahr 1990 hat die Rolle des Museums als Zentralarchiv für die internationale Buchkunst eine vertraglich abgesicherte Perspektive bekommen. Die Sammlung, die 1927 mit der Übernahme von 47 wertvollen Drucken aus der Internationalen Buchkunstausstellung begann und bis 1938 auf immerhin 1.228 Objekte angewachsen ist, beinhaltet heute ca. 28.000 Medieneinheiten.

Gedruckte Bücher: Lesen mit allen Sinnen

Die Bestände aus der Provenienz Stiftung Buchkunst erfreuen sich in den vergangenen Jahren einer steigenden Nachfrage durch die Forschung. Das hat sicherlich nicht zuletzt mit der omnipräsenten Verfügbarkeit digitaler Texte zu tun: Das lese-ergonomisch konzipierte und gut gestaltete Gebrauchsbuch erlebt eine Renaissance. Nach den von Digitaleuphorie und „one size fits all“ geprägten Jahren scheint sich das Verhältnis von gedrucktem und digitalem Text zu stabilisieren.

Die unterschiedlichen Lektürebedarfe werden auch vermehrt wieder aus der Perspektive von Lesepsychologie, Verhaltensforschung und unter sinnlichen Kriterien betrachtet. Die Bestände der Buchkunststiftungen bilden einen einmaligen Fundus für die Forschung – von der Leseforschung über die Geschichte von Typographie und Design bis hin zu soziologischen Betrachtungen von Lektürebedarfen und technischen Umsetzungsszenarien.

Zeitkapsel: Buchmesse sammeln 2023

Als wissenschaftliche Dokumentationsstätte widmet sich das Deutsche Buch- und Schriftmuseum (DBSM) der Buch-, Verlags- und Mediengeschichte. Dabei wird im Kontext der Buchhandelsgeschichte nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart dokumentiert: 2023 hat das DBSM den aktuellen Stand der Buchmesse in Leipzig in einem Zeitschnitt exemplarisch gesammelt und archiviert – im Rahmen eines über drei Semester laufenden Seminars an der HTWK.

Das Ergebnis: eine „Zeitkapsel“, die auch die digitale Seite der Buchmesse möglichst vollständig geharvestet hat. Die Sammlung beinhaltet sowohl alle Materialien der ausstellenden Verlage und Institutionen– gedruckt und digital – als auch ausgewählte Publikationen des reichen Rahmenprogramms. Zu nennen sind etwa Einladungen, Handzettel, Plakate, Broschüren, Aufkleber, Taschen, Stifte, Give aways, Websites, elektronische Angebote, Blogs, Social Media etc.

Sammeln im Rekordtempo

Unter Hochdruck – die Sammlung musste in vier Tagen abgeschlossen sein – „am Puls der Zeit“ zu sammeln, bedeutet, Unübersichtlichkeit bewusst in Kauf zu nehmen und den Vollständigkeitsanspruch pragmatisch auszulegen. Zentrale Bedeutung kommt daher der Dokumentation der Methoden und Instrumente zu, die bei der Sammlung eingesetzt werden. Dies hilft, auch in Zukunft nachvollziehen zu können, was warum in welchem Umfang und mit welchem Anspruch gesammelt wurde (und was nicht).

Die digitale Umbruchszeit unserer Tage

Der Antrieb zur Sammlung dieser Zeitkapsel ist ein doppelter. Einerseits der Blick zurück: Hätten unsere Ahnen nicht ebenfalls die Gegenwart gesammelt, so wäre das DBSM heute nicht stolze Besitzerin der umfangreichsten Sammlung von Messkatalogen in Deutschland, um nur ein Beispiel zu nennen. Der zweite Antrieb zur „Zeitkapsel“ ist der prognostizierte Wissenschaftler im Jahre 2123, der sich fragt, wie sich der Buch-, Lektüre- und Informationsmarkt in der digitalen Umbruchszeit am Anfang des 21. Jahrhunderts konkret entwickelt hat.

Wohl nirgends sonst lässt sich der Zustand der Branche besser ablesen und konkreter fassen als in dem werbenden Drumherum aus Papier und Digitalem, das die Messehallen Jahr für Jahr flutet. Erst diese Marketingflut verleiht den alljährlich vom Börsenverein erhobenen statistischen Angaben ein Gesicht.

Bei ca. 1400 Ausstellern und 100 ausgewählten Veranstaltungen von „Leipzig liest“ hat der Bestand einen Umfang von mehreren Dutzend Regalmetern.

Buchmesse kompakt: Mehrere Dutzend Regalmeter haben Studierende gemeinsam mit dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum dokumentiert

Foto: Ramon Voges

Buchmesse kompakt: Mehrere Dutzend Regalmeter haben Studierende gemeinsam mit dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum dokumentiert

Foto: Ramon Voges

Zwischen Verfolgung und Kreativität – der Maler Karl Schwesig

Der schriftliche Nachlass des Malers Karl Schwesig (1898–1955) befindet sich nun im Exilarchiv. Der am 19. Juni 1898 in Gelsenkirchen geborene Maler war ein politisch engagierter Künstler, Mitglied der Künstlerinitiative „Das Junge Rheinland“ und Mitbegründer der „Rheinischen Sezession“. Seine Geschichte, geprägt von Verfolgung, Misshandlung und Emigration, findet sich eindrucksvoll in seinem schriftlichen Nachlass wieder.

Schwesig geriet bereits früh ins Visier der Nationalsozialisten. Im Juli 1933 wurde er verhaftet und im berüchtigten „Schlegelkeller“ in Düsseldorf verhört und schwer misshandelt. Seine Erlebnisse hielt er in handschriftlichen Aufzeichnungen fest, die heute Teil des Nachlasses sind. Die Folterungen durch die SA verarbeitete er zudem in seinem beeindruckenden, 48 Werke umfassenden Zyklus „Schlegelkeller“. Die Originale sind verschollen.

Nach einer Haftstrafe von 16 Monaten im Gefängnis Wuppertal-Bendahl gelang Schwesig die illegale Ausreise nach Belgien. 1940 wurde er nach Frankreich verbracht und in verschiedenen Lagern interniert. Auch diese Erfahrungen hat Schwesig handschriftlich dokumentiert. 1943 wurde er von der SS nach Düsseldorf gebracht und mehrfach inhaftiert. Kurz vor Kriegsende wurde er freigelassen.

Ein bewegender Einblick in das Leben Schwesigs

Nach 1945 versuchte Schwesig, sich als Künstler neu zu etablieren. Er wurde als Lehrer an die Schule für bildende und angewandte Kunst in Dortmund berufen. Seine künstlerische Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur stieß jedoch auf wenig Interesse in der Nachkriegszeit. Vergeblich bemühte er sich um die strafrechtliche Verfolgung seiner Peiniger und eine angemessene Entschädigung. Am 19. Juni 1955 verstarb Karl Schwesig.

Der schriftliche Nachlass im Exilarchiv umfasst neben autobiografischen Aufzeichnungen auch Dokumente und Korrespondenzen, beispielsweise von Upton Sinclair, der sich um die Veröffentlichung von Schwesigs „Schlegelkeller“ bemühte. Der Nachlass enthält zudem Fotografien und Skizzenbücher mit über vierzig Tusche- und Bleistiftzeichnungen, die einen bewegenden Einblick in das Leben und Schaffen dieses bemerkenswerten Künstlers geben.

Spion und Wissenschaftsjournalist – das Leben Paul Rosbauds

Neue Dokumente im Deutschen Exilarchiv beleuchten das Leben des Spions, Chemikers und Wissenschaftsjournalisten Paul Rosbaud (1896 – 1963). Dem Exilarchiv wurde der herausragende Bestand aus Familienbesitz anvertraut. Die neuen Materialien ermöglichen es Forschenden, das Leben und Wirken Rosbauds sowie seine Rolle im Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime genauer zu untersuchen.

Paul Rosbaud wurde 1896 in Graz geboren und studierte Chemie in Darmstadt und Berlin. Er war mit bedeutenden Wissenschaftlern wie Lise Meitner, Otto Hahn und Wolfgang Pauli befreundet. Rosbaud nutzte seinen Einfluss, um beispielsweise Lise Meitner und dem Geochemiker Viktor Moritz Goldschmidt zur Ausreise aus NS-Deutschland zu verhelfen. 1939 spielte Rosbaud eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Otto Hahns Erkenntnissen zur Atomspaltung – und damit beim weltweiten Bekanntwerden des Atomforschungsprogramms der Nationalsozialisten. Um Rosbauds Tätigkeit als Spion ranken sich unterschiedliche Erzählungen. So soll er Informationen über militärische und wissenschaftliche Planungen an den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 weitergeleitet haben.

Korrespondenz mit Nobelpreisträgern

Der neue Bestand im Deutschen Exilarchiv umfasst Manuskripte Rosbauds, darunter auch fragmentarisch überlieferte Memoiren und ein umfangreiches Konvolut von Fotografien aus privaten und beruflichen Zusammenhängen. Besonders hervorzuheben sind 141 Schreiben des Physikers und Nobelpreisträgers Wolfgang Pauli aus den Jahren 1952–1958, 25 Briefe des Chemikers und Atomforschers Otto Hahn aus den Jahren 1942–1960 sowie 33 Schreiben des Physikers und Nobelpreisträgers Max von Laue aus den Jahren 1942–1959. Zum Bestand zählen ferner Familiendokumente, darunter eine Korrespondenz mit seinem Bruder, dem Dirigenten, Komponisten und Pianisten Hans Rosbaud.

Dieser einzigartige Bestand ist von besonderer Bedeutung, da Rosbaud keinen zusammenhängenden Nachlass hinterlassen hat und die Akten im britischen MI6 bis heute nicht öffentlich zugänglich sind.

Letzte Änderung:

04.06.2024